Neste 15 de março de 2025 completam 40 anos do decreto que tirou Marabá da Área de Segurança Nacional, a qual impôs toque de recolher na cidade, tortura, prisões arbitrárias e perseguição, usados como instrumentos para silenciar opositores e controlar a sociedade

Em 1970, o município de Marabá foi declarado Área de Segurança Nacional (Decreto-lei nº 1.131, de 30 de outubro de 1970), condição que se estendeu até o fim da Ditadura Militar, em 15 de março de 1985. Aliado ao fato de a região ser estratégica para a política de integração, ela foi o ambiente da Guerrilha do Araguaia, resultando numa presença ostensiva das tropas do Exército Brasileiro, tornando Marabá uma das bases de operações das tropas federais.

Portanto, há exatos 40 anos chegava ao fim um dos períodos mais sombrios da história brasileira: a Ditadura Militar. As feridas abertas durante os 21 anos (1964-1985) desse regime político ainda estão expostas e são difíceis de cicatrizar.

Refletindo a frase “é preciso lembrar para jamais repetir”, a Reportagem do Correio de Carajás entrevistou pessoas que nasceram ou foram radicadas em Marabá, que viveram aquelas décadas ou que se dedicaram ao estudo aprofundado da ditadura. Elas relembram os dias de medo, luta e resistência, tanto durante quanto após esse período.

O resgate da memória desses anos opressores é essencial para que essas histórias não sejam perdidas ou apagadas. Muitos daqueles que estiveram aqui naquele tempo já partiram, enquanto outros esqueceram – seja pela idade ou por escolha. Há, ainda, aqueles que temem falar sobre o que viram, ouviram e viveram.

É necessário vasculhar a verdade sobre o regime ao revirar essas histórias. Nesse processo, a Reportagem encontrou pessoas dispostas a responder perguntas inquietantes, mas essenciais para que este Especial do Correio de Carajás realizasse a autópsia daqueles 21 anos de censura e opressão.

Esses nos deixaram raízes profundas e sangrentas em Marabá e na região, e até hoje geram uma busca incansável por justiça, que é cobrada por aqueles que tiveram entes queridos mortos ou desaparecidos forçadamente durante a Guerrilha do Araguaia.

Na cidade, as marcas da ditadura estão à mostra para todos aqueles que souberem onde procurar. Seja nos quilômetros da Rodovia Transamazônica, que corta a cidade, ou nas ruas que carregam os nomes de políticos daquela época. Há também o mais emblemático local de tortura e desaparecimento forçado: a “Casa Azul”, hoje conhecida como a sede do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT).

Uma linha do tempo

Em 1º de abril de 1964 um golpe de Estado instaurou a Ditadura Militar no Brasil. Militares e governadores que apoiaram o regime afirmavam que era necessário derrubar João Goulart, então presidente da República, sob a justificativa de uma ameaça comunista no País. O regime foi marcado pela suspensão da liberdade de imprensa, pela supressão da democracia através da suspensão das eleições, além de cassações e prisões por posicionamento político.

Seis anos depois, em outubro de 1970, o presidente da Emílio Garrastazu Médici assina o decreto-lei nº 1.131, que declarou Marabá como Área de Segurança Nacional. Naquele momento, a região era estratégica para a política de integração nacional e foi palco para a Guerrilha do Araguaia, o que resultou na presença ostensiva das tropas do Exército Brasileiro na região, tornando Marabá uma das principais bases de operações das tropas federais.

No início de 1972, o governo federal descobriu a existência da guerrilha por meio de notícias repassadas por diferentes informantes. Desde meados de 1969, um grupo do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) vinha articulando uma luta armada contra a ditadura, com militantes concentrados na região conhecida como “Bico do Papagaio”, localizada na área de fronteira entre os estados do Tocantins, Maranhão e Pará. O combate armado foi centrado nas proximidades de São Geraldo do Araguaia (PA) e Xambioá (TO), mas muitos dos guerrilheiros tiveram passagens por Marabá, se hospedaram em hotéis da cidade e conviveram com muitos locais.

A Guerrilha do Araguaia chega “oficialmente” ao fim, em 1974, sendo sistematicamente exterminada. Sebastião Curió Rodrigues de Moura, mais conhecido como Major Curió, comandante das operações de repressão à guerrilha, revelou em 2009 que as forças armadas executaram 41 guerrilheiros que haviam sido capturados vivos. Estima-se que 70 guerrilheiros foram mortos durante os conflitos, mas apenas três corpos foram encontrados até hoje. Cerca de 67 militantes continuam desaparecidos.

Em 1985, com a ascensão de José Sarney à presidência, a Ditadura Militar chegou ao fim. Marabá deixou de ser Área de Segurança Nacional e, nas eleições seguintes, Hamilton Bezerra (PMDB) derrotou Vavá Mutran (PDS) nas urnas, tornando-se o primeiro prefeito de Marabá sob a égide da Nova República. O eleito obteve amplo apoio de lideranças camponesas, movimentos sociais e do então governador Jader Barbalho.

Major Curió teve participação notória na Guerrilha do Araguaia, sendo um dos principais agentes do Exército. Após o conflito, Curió fundou o Grupo Especial de Trabalho Araguaia-Tocantins (GETATI), uma milícia destinada a manter o controle da região.

Em seu livro, “Mata!”, o jornalista Leonencio Nossa descreve que o combate armado ocorreu na área do Rio Araguaia, entre o final da década de 1960 e meados da década de 1970. Essa região, marcada por decadência econômica e pobreza, foi escolhida pelo PCdoB como local para a instalação de uma guerrilha rural com o objetivo de derrubar a ditadura militar.

O conflito atraiu camponeses e militantes, mas enfrentou dificuldades, como a falta de apoio externo e a repressão militar. O Exército, inicialmente despreparado para o combate na selva, mobilizou milhares de soldados e empregou táticas brutais para combater os guerrilheiros. A repressão resultou em mortes, torturas e desaparecimentos.

Entre abril de 1972, quando os militantes foram descobertos, e o fim de 1974, o Exército conduziu três campanhas militares com o objetivo de pôr fim à guerrilha. O êxito dos militares só veio na terceira tentativa, quando soldados mais experientes foram recrutados para o combate.

Foi durante a Operação Sucuri, liderada por Curió, que o Exército adotou novas táticas, o que levou ao extermínio da guerrilha. Após a derrota, os corpos de muitos guerrilheiros foram ocultados, e a região foi transformada.

Embora o conflito tenha impactado de maneira visceral Marabá e região, o restante do País pouco sabia sobre os acontecimentos nas entranhas da Floresta Amazônica. A narrativa era completamente controlada e silenciada pelos militares.

Até hoje, muitos segredos sobre a guerrilha permanecem ocultos sob a guarda militar.

Nascido em Campina Grande, na Paraíba, Janailson Macêdo Luiz chegou a Marabá em 2014. No mesmo ano, a Comissão Nacional da Verdade fez sua última visita à cidade, em mais uma busca pelos rastros históricos da Ditadura Militar no município e na região.

“Meu interesse em pesquisar a Guerrilha do Araguaia nasceu quando cheguei aqui. Marabá é, sem dúvida, um dos locais do Brasil que mais representam a herança vinculada à Ditadura Militar”, reflete Janailson.

Para ele, os 21 anos de Ditadura Militar deixaram um legado de histórias trágicas e traumáticas, movidas pelo terror do Estado durante esse período. O sentimento de medo nasce das ações guiadas pela ‘lógica’ da intervenção militar na política. A ditadura sustentou a narrativa de que os atos eram necessários para garantir a ‘ordem’ no País e combater a ameaça comunista.

Entre as práticas mais comuns de intimidação e repressão dos militares durante esse período estão a tortura, o desaparecimento forçado, assassinato e a ocultação de cadáver de pessoas acusadas de associação com comunistas ou tidas como terroristas.

Essas são informações levantadas por grupos de pesquisa como a Comissão Nacional da Verdade (CNV), acadêmicos e relatos de testemunhas. A Guerrilha do Araguaia é um exemplo claro dessas práticas.

Modernização autoritária

Unir o país de ponta a ponta; ocupar espaços vazios com excedentes populacionais e ‘integrar para não entregar’ eram alguns dos argumentos utilizados para justificar projetos como o Programa de Integração Nacional (PIN), criado pelo Decreto-Lei nº 1.106 de 16 de julho de 1970, assinado pelo presidente Emílio Garrastazu Médici. O PIN é considerado um dos principais programas do governo militar para o desenvolvimento da Amazônia.

Embora buscasse o progresso para a região amazônica, o programa desconsiderava a perspectiva das populações locais, como explica Janailson.

“Por um lado, esses projetos trouxeram desenvolvimento e emprego, mas por outro, deixaram marcas profundas de desrespeito a populações camponesas, povos indígenas, quilombolas e muitos outros grupos”.

Na década de 1970, sob o lema ‘homens sem-terra para terras sem homens’, foi criado o Projeto de Integração Nacional com o objetivo de povoar a Amazônia. O processo de ‘modernização autoritária’ promovido pelo governo visava ao desenvolvimento econômico e social, mas sem permitir a democratização política. Grandes obras foram erguidas, como a Hidrelétrica de Tucuruí e o Projeto Grande Carajás, de exploração mineral na Serra dos Carajás, e a Rodovia Transamazônica (BR-230).

Marabá, que até então se concentrava na área da Marabá Pioneira, apertou os passos para a sua expansão geográfica. Conhecida como uma das grandes obras da Ditadura Militar, a rodovia, que planejava ligar o país do Piauí ao Acre, nunca foi concluída. No entanto, sua construção transformou economicamente a região e também deixou um legado de devastação ambiental e impactos sobre as populações originárias.

A rodovia facilitou o desmatamento, ao abrir acesso para madeireiros e à extração ilegal de madeira. Diversos povos indígenas, como os Parakanã, foram fortemente atingidos e impactados pela obra, já que o contato com os operários das empreiteiras disseminou doenças e aumentou a taxa de mortalidade.

Com o projeto Grande Carajás, Marabá também recebeu a estrada de ferro, que somou ao processo de migração incentivado pelo governo militar.

“Empregos passam a ser possibilitados a partir do crescimento da cidade, Marabá enriquece, principalmente com as pessoas que chegam e trazem suas culturas, histórias de vida e sonhos para cá”.

Luta contra a ditadura

No fim da década de 1960, cerca de 80 militantes do PCdoB iniciaram uma luta armada entre São Geraldo do Araguaia (PA) e Xambioá (TO), conhecida como Guerrilha do Araguaia. Estima-se que menos de 20 combatentes sobreviveram, e mais de 50 permanecem até hoje como desaparecidos políticos. Relatos indicam que os militantes, chamados de “paulistas” pela população local, foram mortos em combate na selva ou executados pelos militares após serem capturados.

A maioria dos guerrilheiros era composta por ex-estudantes universitários e profissionais liberais que tentavam conquistar a confiança da população local por meio de serviços como atendimento médico. Seu plano era convencer a população a se unir à luta contra a ditadura.

Testemunhos de camponeses revelam que homens e mulheres ajudaram ambos os lados (militares e militantes) durante a Guerrilha. Alguns deles, como os mateiros, atuavam sob ameaça e imposição dos ‘milicos’. Em muitos casos, nem exatamente o que estavam fazendo.

“Existem muitos relatos por parte de camponeses da região, inclusive de quem trabalhava como mateiro. Eles contam que muitas vezes auxiliavam nessas operações militares e viam alguns desses guerrilheiros e guerrilheiras ainda vivos. Em alguns casos esses mateiros eram presos, obrigados a localizar possíveis mantimentos escondidos na mata e rotas que os guerrilheiros utilizavam”, detalha o estudioso.

Janailson Macêdo Luiz: “Meu interesse em pesquisar a Guerrilha do Araguaia nasceu quando cheguei a Marabá”

Marabá cresceu muito (com a rodovia). Os núcleos urbanos Cidade Nova e Nova Marabá surgiram a partir desse processo de modernização. A cidade foi muito marcada pelas migrações de pessoas que vieram para cá incentivadas pela própria ditadura e por outros momentos, como a descoberta de Serra Pelada”, descreve o historiador, reconhecendo ainda que as obras da ditadura tiveram um papel crucial no progresso da cidade.

Janailson Macêdo Luiz

Suas operações eram violentas, os militares prendiam camponeses adultos, os investigavam e muitas vezes os obrigavam a servir como guias para os soldados. Janailson explica que essa era uma forma de pressionar a população e enviar uma mensagem ameaçadora para que o povo não apoiasse os guerrilheiros.

A Guerrilha do Araguaia permanece como um dos episódios mais obscuros da ditadura militar brasileira, marcada pela repressão brutal e pelo desaparecimento forçado de combatentes. O envolvimento dos camponeses, muitas vezes sob coação, evidencia a complexidade do conflito e as consequências para as comunidades afetadas.

Até hoje, a busca por justiça e pela verdade sobre os desaparecidos segue como uma ferida aberta na história do país e da região do Araguaia, reforçando a importância da memória e a busca pelo reconhecimento das vítimas desse período.

Condenação na Corte Interamericana

“Por causa do que aconteceu na Guerrilha, em 2010 o Brasil foi condenado pela Corte Internacional Americana de Direitos Humanos. Não somente pela forma como os guerrilheiros e a população foram atingidos, mas também por questões como ocultação de cadáver e o desaparecimento forçado de mais de 60 pessoas”, descreve Janailson com veemência.

O pesquisador explica que, a partir desta condenação, o Brasil precisa garantir os direitos à justiça, verdade e memória, conceitos fundamentais na busca por reparação e reconhecimento de violações dos direitos humanos.

A sentença prevê que os agentes estatais envolvidos nessas transgressões sejam investigados, processados e punidos criminalmente. O país fica obrigado a localizar os restos mortais dos guerrilheiros desaparecidos e elucidar as circunstâncias das mortes. Quinze anos após a condenação, o progresso nesse tópico tem sido mínimo.

“Ainda não ocorreu uma abertura maior de informações por parte das Forças Armadas, em relação a isso”, complementa o professor. Embora muitos documentos militares desse período já tenham sido divulgados, a “caixa preta do avião” permanece em segredo, e os registros centrais jamais foram apresentados.

Conhecido como ‘Caso Araguaia’, o evento marca a quarta condenação do Brasil pela Corte Interamericana, mas a luta das famílias remota a anos anteriores.

Ainda durante a Ditadura Militar, em 1982, familiares de 22 militantes desaparecidos ingressaram com uma ação civil na Justiça Federal com o objetivo de obter informações sobre o desaparecimento e a recuperação dos corpos. Outrossim, no governo de Fernando Henrique Cardoso, houve o reconhecimento oficial dos mortos e desaparecidos políticos, mas sem um esforço oficial para esclarecer a verdade sobre a Guerrilha.

É nesse contexto que se fortalece a chamada ‘justiça de transição’, fundamentada no lema ‘para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça’. Ao representar a luta pela política de memória, verdade e justiça, a justiça de transição visa a garantir que os crimes cometidos durante a Guerrilha do Araguaia nunca mais se repitam na história brasileira.

Janailson é professor da Faculdade de História da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), mestre em História pela Universidade Federal de Campina Grande e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo. Ele também compõe a Comissão de Altos Estudos do Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil - Memórias Reveladas, do Arquivo Nacional.

Em 1970, pouco antes de a Guerrilha do Araguaia ser descoberta, Marabá foi declarada Área de Segurança Nacional. O então presidente Emílio Garrastazu Médici considerava a região uma área com ‘condições sociais de fácil exploração por elementos subversivos’. A partir desse momento, o governo militar intensificou sua presença e o controle sobre a área.

Foi em 1975 que Emmanuel ‘Manu’ Wambergue saiu da França para trabalhar com os colonos das ‘agrovilas’, comunidades agrícolas formadas às margens da recém-inaugurada Rodovia Transamazônica (BR-230). Inicialmente, estabeleceu residência em Palestina do Pará, mas, ao longo de cinco décadas percorreu boa parte da região cortada pela rodovia.

Naquele período, Marabá desempenhava um papel fundamental nas operações militares e de infraestrutura. Além disso, a cidade era ponto central para as estratégias de repressão à Guerrilha do Araguaia. Sua proximidade com o epicentro do conflito permitia ao governo militar não apenas controlar o fluxo de informações, mas também silenciar a narrativa sobre a guerrilha. A censura imposta proibiu qualquer menção à existência do movimento.

Ao chegar à Transamazônica, meses após o fim da guerrilha, Manu ansiava trabalhar com os colonos da região. Contudo, percebeu rapidamente que o maior problema do local não estava na produção agrícola, mas nas complexas dinâmicas territoriais, políticas e repressivas que dominavam a área.

Morando no ninho do Curió

Sebastião Curió Rodrigues de Moura, mais conhecido como ‘Major Curió’ foi enviado para Marabá com a missão de combater a Guerrilha do Araguaia. Em seu currículo militar também consta sua atuação como agente do Serviço Nacional de Informações (SNI), além da fama por sua truculência e crueldade durante a guerrilha.

Quando Manu chegou por essas terras, no final de 1975, o conflito já havia terminado há tempo suficiente para que Curió ainda temesse que os moradores da região estivessem ‘infectados’ pelos ideais dos militantes do PCdoB que lutavam em oposição ao regime ditatorial. Nas palavras do francês, ele estava morando no ‘ninho do Curió’. Para manter o controle sobre a população, o major teve a ideia de concentrar os moradores em um só lugar.

Enquanto isso, a repressão militar contra as células da guerrilha seguia implacável, resultando na prisão de muitas pessoas suspeitas de ligação com os militantes do PCdoB. Esses prisioneiros foram enviados para Xambioá, Araguatins e Marabá, cidades onde funcionavam campos de concentração e tortura, como a infame ‘Casa Azul’ em Marabá.

Ele fez um imenso descampado no KM-100 da Transamazônica, entre Brejo Grande e Palestina. Lá, ele queria colocar todo mundo que morava no Brejo, Palestina, Santa Rita, Itapemirim e São Raimundo. Era vigiar melhor, ele comentava que estava todo mundo infestado pela guerrilha e utilizava essa palavra”. Contudo, o plano não teve êxito.

“Muitos foram presos e eu sei por que me contaram. Alguns nem voltaram”, relembra o veterano. O desaparecimento forçado, um dos atos mais cruéis causados aos guerrilheiros e suas famílias, se tornou um marco dessa repressão.

A crueldade dos militares não poupou nem os membros do clero que também foram acusados de subversão comunista. Fazendeiros que desejavam ocupar as terras que estavam sob as asas dos dois padres, os acusaram de associação com a guerrilha.

Os padres Humberto e Roberto, antes da chegada de Manu à região, estiveram entre os presos do regime. Manu conta que Roberto foi duramente espancado. Posteriormente, o erro na acusação foi comprovado, mas os homens de Deus ficaram marcados pela violência dos militares.

“Hoje é farda contra farda”

Por duas vezes Manu foi interrogado sob suspeita de comunismo. A primeira ocorreu quando policiais militares o prenderam por transitar entre uma vila e outra. Os militares justificaram a ação alegando que ele caminhava por uma área considerada de segurança nacional. Apresentado no quartel da Polícia Militar em Marabá, Manu soube que já estava sendo observado.

“Eu me lembro do capitão Cleto. Ele disse que já estava me investigando, que eu estava chegando de Cuba, mas eu nunca fui lá. Ele ficou muito chateado porque eu estava com visto permanente e só o presidente da República poderia me expulsar (do país)”. O veterano foi advertido para que não se envolvesse com política, fosse discreto e, então, foi liberado.

No segundo episódio, Manu narra que ele, os padres Roberto e Humberto e duas freiras americanas, entre elas Dorothy Stang, foram chamados para um interrogatório no quartel do Exército, o 52º BIS. Um capelão militar que havia passado pela região de Marabá acusou os membros da Igreja de serem “todos comunistas”.

Durante o interrogatório, os militares apreenderam cadernos de canto dos religiosos, e um deles dizia que “Nossa alegria é saber que um dia todo esse povo se libertará por Jesus Cristo, o senhor do mundo. Nossa esperança se realizará”. Desconfiados, os militares questionaram da ‘libertação’ mencionada na canção. Esperto, Manu justificou as palavras utilizando passagens da bíblia e da teologia.

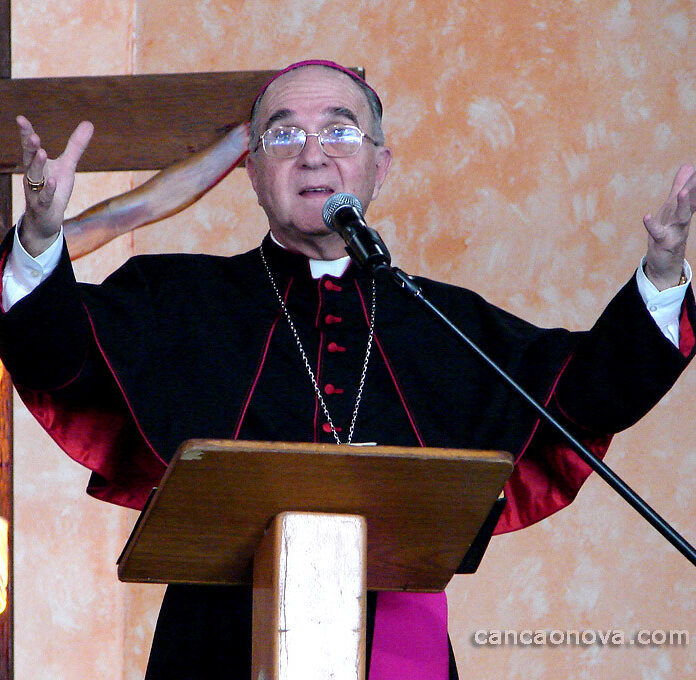

“Eu era acusado de ser o maior comunista da região e como eu fui o último a sair de lá (do interrogatório), Dom Alano foi me buscar. Ele estava todo vestido de roxo, com a roupa de bispo, e me disse ‘hoje será farda contra farda’”. Nesse momento, ao confrontar os militares, Dom Alano demonstrou mais uma vez o poder de oposição da Igreja contra a ditadura.

Dom Alano Maria Pena foi uma figura importante na oposição à ditadura militar em Marabá e ao próprio Curió. No livro ‘Mata!’, de Leonencio Nossa, o autor relata que o religioso confrontou Major Curió sobre a liberdade de pensamento e a influência do regime militar, resultando em um desentendimento entre eles.

Dom Alano demonstrou o poder de oposição da Igreja contra a ditadura

Em entrevista para o Correio de Carajás, Wilson de Sousa Teixeira, assistente social e produtor cultural, conta que, durante suas missas, Dom Alano pedia aos fiéis para que orassem por aqueles que os vigiavam, os militares.

Manu, por sua vez, conta sobre rezas de terço que eram organizadas nas vilas, mas o ato litúrgico servia mais como cortina de fumaça para que a população se reunisse e discutisse sobre o governo militar e suas ações.

Airton dos Reis Pereira, professor e doutor em História, também para o Correio de Carajás, descreve que, em Marabá, uma parte da Igreja Católica conseguiu fazer oposição ao regime militar, principalmente por se tratar de uma instituição impossível dos militares realizarem uma intervenção. Em sua análise, a Igreja se tornou um dos problemas que fragilizaram o regime militar ao longo dos anos.

Emmanuel Wambergue, conhecido como Manu, é agrônomo francês e ativista da causa camponesa. Nasceu durante a Segunda Guerra Mundial, vindo para o Brasil trabalhou por muitos anos com colonos que chegavam à Transamazônica. É considerado uma espécie de memória viva, e lúcida, do processo de ocupação da região sudeste do Pará.

Filho de Emiliano Teixeira, castanheiro, e de Dona Juracy, Wilson de Sousa Teixeira, o Wilsão, em entrevista ao Correio de Carajás, revive elementos dos 21 anos de Ditadura Militar.

Entre as incontáveis memórias do marabaense, que nasceu no primeiro ano do regime ditatorial, em 1964, aquelas relacionadas ao anseio da juventude em eleger presidente e prefeito chamaram a atenção da Reportagem. O tom das palavras de Wilsão evoca o desejo de lutar e resistir contra a ditadura.

“Hoje você tem a opção de escolher, mas outrora eu não tive essa liberdade. Precisei lutar para conquistá-la. Por isso damos mais valor ao sonho e ao ato democrático”. Para Wilsão, seu primeiro voto foi como pegar um vento fresco no rosto.

A identificação de Wilsão com a ideologia comunista surgiu no momento da criação do PCdoB na cidade. O comunismo, sendo um sistema ideológico e um movimento político, filosófico, social e econômico, defende uma ordem socioeconômica baseada no igualitarismo, na propriedade comum dos meios de produção e na ausência de classes sociais, do dinheiro e do Estado.

Naquele período, os militares usavam a força intimidadora para pregar que o comunismo destruiria o país, recorda Wilsão.

Repressão e resistência

Soldados nas portas das escolas, treinamentos em praças e até na praia do Tucunaré, toque de recolher, obrigatoriedade de cantar hinos nas escolas e bater continência, acampamentos pela cidade. Esses são apenas alguns fragmentos de uma época em que Marabá vivia sob a constante presença das tropas militares. Nas palavras de Wilsão: “Você tinha sempre o contato (inevitável) com o Exército”.

A integração entre a cidade e os militares era tão forte, que os jovens adotaram uma moda peculiar: usavam balas de fuzis – fornecidos pelos próprios ‘milicos’ – penduradas no pescoço, sustentadas por um cadarço amarrado no projétil. Porém, apesar desses instantes de descontração, a sombra da ditadura permanecia, implacável, sobre a cidade.

“Havia a tristeza da repressão, do toque de recolher, e da morte de Gabriel Pimenta”, relata, com pesar.

Nascido em Minas Gerais, Gabriel Sales Pimenta foi advogado e ativista dos direitos humanos. Em Marabá, atuou na defesa dos movimentos sociais do campo a pedido da Comissão Pastoral da Terra (CPT), sendo o primeiro a ganhar uma causa na Justiça em favor dos sem-terra.

Em 18 de julho de 1982, Gabriel foi assassinado a tiros em plena via pública. Segundo Wilsão, ele e outras pessoas estavam presentes no momento do crime. Naquela época – e ainda hoje – a luta de movimentos sociais pela terra era marcada pela violência.

Com o poder em mãos, o Exército obrigava a população, especialmente os moradores da área rural, a seguir suas ordens. “Eles forçavam as pessoas a segui-los para entrar na mata. Trabalhadores rurais, como o meu pai e muitos outros, eram obrigados a tentar encontrar os guerrilheiros (do Araguaia)”.

Nos coletivos sociais, a oposição à ditadura cresceu e se fortaleceu. O Movimento dos Sem Terra (MST), a própria CPT (nascida no berço da Igreja Católica), impulsionaram líderes, que se posicionaram contra o regime, enfrentando uma repressão brutal por suas ações.

A rebeldia da juventude progressista

Durante os anos de ditadura, a música se tornou um valioso instrumento de resistência cultural, sendo utilizada por artistas para expressar seu descontentamento com o governo militar. Como consequência, muitas pessoas que consumiam essa forma de arte foram inspiradas e influenciadas por ela, como foi o caso de Wilsão.

“A cultura foi fundamental para nos manter vivos durante a ditadura militar”, declara com fervor.

Ele cita como exemplo Ney Matogrosso, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Chico Buarque, cujas canções que falavam da esperança pelo fim da ditadura e a retomada da democracia, além de refletirem sobre como seria o futuro de um país livre da repressão militar.

Naquele período, pequenas transgressões se tornavam atos significativos de rebeldia. Fazer pichações pela cidade a protestar contra o poder judiciário e até vestir uma camisa com a frase “Eu quero votar para presidente” durante um baile de carnaval.

“A cultura foi fundamental para nos manter vivos durante a ditadura militar”, declara com fervor.

Ele cita como exemplo Ney Matogrosso, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Chico Buarque, cujas canções que falavam da esperança pelo fim da ditadura e a retomada da democracia, além de refletirem sobre como seria o futuro de um país livre da repressão militar.

Naquele período, pequenas transgressões se tornavam atos significativos de rebeldia. Fazer pichações pela cidade a protestar contra o poder judiciário e até vestir uma camisa com a frase “Eu quero votar para presidente” durante um baile de carnaval.

“Hoje, a repressão é bem mais explícita, de forma democrática entre aspas, mas com uma posição muito mais radical. Elas (redes sociais) segregam, criam padrões de beleza, criam padrões de orientação sexual, de comportamento religioso. Se você não estiver no padrão deles, você é um comunista, assim como há 40, 50 anos”.

Wilson Teixeira

Essas eram as marcas de uma juventude progressista que ansiava pela liberdade.

O conservadorismo como herança

Indagado pela reportagem sobre as marcas da ditadura que estão presentes em Marabá, Wilsão é enfático ao apontar o conservadorismo e a divisão de classes como legados desse período. “O ditador de ontem é o conservador de hoje”.

A liberdade de caminhar de biquíni ou sunga pela Avenida Antônio Maia não existe mais; manifestações culturais, como o carnaval, são rotuladas como vulgares; a luta LGBTQIAPN+ é condenada, e a submissão feminina é aplaudida.

“Hoje, se você defende isso ou aquilo, as pessoas te taxam de comunista. Se você pensa diferente, é pior que no tempo da ditadura”, desabafa.

A perseguição violenta do regime militar, que antes acontecia nas ruas, agora se traduz nas redes sociais, lugar onde ela tem amplo alcance e acontece com rapidez. Neste ambiente virtual, com um simples clique, é possível conhecer a fundo a vida de uma pessoa, seus posicionamentos e ideologias e Wilsão destaca a letalidade desse novo cenário.

Por fim, ele reflete as palavras de Belchior: “Às vezes, nós ainda somos os mesmos, como nossos pais”.

Wilson de Sousa Teixeira é professor, assistente social, produtor cultural e servidor da Câmara Municipal de Marabá. Foi secretário de Cultura e Esportes de Marabá e é organizador do tradicional carnaval fora de época da cidade, o ‘Orla Folia’.

Nascido cinco anos antes do início da Ditadura Militar, as lembranças mais marcantes de José Atlas Pinheiro (mais conhecido como ‘Zé Pinheiro’), sobre o período, referem-se à sua infância e adolescência, nos anos 1970, quando Marabá foi declarada Área de Segurança Nacional.

Filho de Osório e Otília Pinheiro e neto do saudoso Plínio Pinheiro, Zé cresceu em uma família de nove filhos, seis homens e três mulheres.

“A gente viveu muita coisa aqui, ouvia falar muita coisa. Naquele tempo, só existia a Velha Marabá, praticamente, e o deslocamento era todo de barco, havia poucas estradas”, recorda.

Ao evocar uma de suas memórias da juventude, ele, hoje educador físico, descreve as idas à lanchonete ‘Acapulco’. O ponto de encontro (possivelmente com os amigos) era nos bancos da praça São Félix de Valois. Muito jovens, ele seus companheiros de infância iam de bicicleta até a praça. Era comum que os militares passassem de carro, mandando as crianças irem para casa às 22 horas.

Eles isolaram a praia, colocaram as bandeirolas brancas em cima das barraquinhas e toda a população ficou do lado de cá. Eles passavam com os aviões, metralhando e jogando bomba”

Janailson Macêdo Luiz

“Do outro lado tinha a delegacia de polícia e o quartel do Exército. Eles estavam onde hoje é a loja A Renovar, ali era um clube das irmãs do Colégio Santa Terezinha, chamado Alavanca. Os militares ficaram acampados ali”. De vem em quando os agentes chegavam com alguém, apresentavam-no na delegacia, mas as crianças não podiam fixar o olhar na cena.

Naquela época, a narrativa vendida pelos militares para os marabaenses exaltava o heroísmo do Exército, seus soldados e oficiais. Para os mais jovens, como Zé Pinheiro, os vilões eram os homens que ‘comiam as criancinhas’, ou seja, os comunistas.

Naqueles dias de infância, em que, na percepção de uma criança, o regime militar pouco afetava seu dia a dia, uma das ações do Exército ficou gravada na memória de Zé Pinheiro: o bombardeio na praia do Tucunaré.

Em um primeiro momento, o procedimento poderia ser encarado como um treinamento militar, mas ao relembrar a situação com a maturidade de seus quase 66 anos, Zé Pinheiro entende que, na verdade, os militares estavam mostrando sua força. Um recado de ‘estamos aqui, essa é a presença do Exército’.

O outro lado

“‘Lá vem o time do Palmeiras’. A gente brincava quando via o caminhão cheio de ‘camisa verde’”, recorda Zé Pinheiro, antes de descrever o dia em que viu o outro lado do Exército.

Em uma viagem de barco com seu pai até o castanhal Macaxeira, propriedade da família, eles avistaram um homem pedindo parada. Eles pararam, e o desconhecido, armado, explicou que estava indo para o castanhal. O homem ia para a fazenda da família, mas não reconheceu seu dono e os nomes que informou como conhecidos, eram de pessoas que haviam passado por lá há muito tempo. Mesmo assim, foi autorizado a subir no barco, sob a condição de descarregar a ‘cartucheira’.

“Meu pai perguntou se ele estava com fome e mandou dar comida para ele. Eu dei pão de forma e fui pegar a manteiga, quando virei ele já tinha comido o pão quase todo”, recorda Zé. Quando estavam próximos à fazenda, o homem pediu para descer.

A propriedade também abrigava um acampamento do Exército, com carros e até helicóptero. Quando chegaram, Zé lembra de um tropeiro chegando da mata e falando aos militares sobre alguém, ele acredita que era sobre o homem do barco.

“Eles (militares) saíram com o Jeep e eu vi quando chegaram com ele, colocaram no helicóptero e foram embora”. Ao ser questionado pela Reportagem sobre quem seria o homem, Zé acredita que era um dos ‘comunistas que comiam criancinhas’.

O homem que criticou o Exército

“Meu pai estava em Belém nos visitando, a gente estudava lá e eu lembro que chegou um Opala todo preto, o pessoal se identificou e saíram com meu pai. Ele ficou muito tempo lá, demorou a voltar”, narra Zé Pinheiro, sobre o dia em que o pai foi levado para dar um depoimento aos militares.

Após o retorno, Osório contou que havia sido chamado porque havia um boato de que ele criticava o Exército em Marabá. “O papai dizia que aqui os trabalhadores andavam na mata armados com espingarda, cartucheira, que era para a sobrevivência, para matar a caça e o Exército, quando chegou, ele dizia que não estavam preparados para a ação aqui”, explica Zé.

Ele ainda recorda que ocorreram conflitos entre militares e civis armadas, mas não sabe afirmar se houve mortes nesses encontros. As críticas de Osório partiram daí e por isso ele foi chamado a prestar esclarecimentos.

Histórias que o povo conta

De boca em boca correram histórias sobre os militantes da Guerrilha do Araguaia que passaram por Marabá e ajudaram muitas pessoas fazendo serviço social e muitas outras ações. Por outro lado, o Exército chegou com a força bruta.

Apesar do que se falava sobre as boas ações dos guerrilheiros, para uma parte da população eram os militares os responsáveis por transmitir uma sensação de segurança na cidade. A opinião pública via apenas uma versão da história.

“Quem tacava bomba, quem jogava granada para explodir a estrada, era tudo o ‘outro lado’. Então, não tínhamos essa noção (que era uma ditadura)”, analisa Zé.

Aquela era uma época em que se contavam histórias sobre militares infiltrados entre a população civil, e até um homem que vendia pastel no estádio Zinho Oliveira foi apontado como major do Exército. Foram repercutidas narrativas de que os “comunistas terroristas” estavam chegando, pegariam as crianças e matariam os pais.

“Eles aplicavam o terror para você”, reflete Zé Pinheiro sobre o medo que os militares implantavam através desse enredo.

As crenças de Zé sobre os militares só foram desafiadas quando ele foi estudar em Belém e entrou em contato com novos conhecimentos e pessoas. Com o tempo, segundo ele, foram surgindo relatos de marabaenses presos, enviados para Brasília, lá torturados e que depois retornavam para a cidade.

“Passaram a vida debilitados por causa do que sofreram. A gente viu tudo isso”, conta com pesar.

O passado sob os olhos do presente

“Quando acabou (a ditadura), quem acreditava que o Exército era salvador achou que a coisa ia ficar ruim. Para mim foi algo normal, não tiveram mudanças”, explica, ao ser questionado pela Reportagem sobre o sentimento que pairava na cidade no momento do processo de redemocratização.

Zé Pinheiro conta que sempre respeitou o Exército, inclusive na atualidade, mas, com o passar do tempo, entendeu o que realmente aconteceu naqueles 21 anos. Ao enxergar o passado com os olhos de hoje, ele afirma que vê pouquíssimas pessoas que queriam mudar o mundo e que havia muita violência de ambos os lados.

“É algo muito grave. Pais de família sumiram e até hoje não se sabe como. O lado da tortura é uma coisa muito ruim, espero que nunca mais isso aconteça no Brasil. Muitas pessoas dizem que não houve ditadura, mas houve sim. Esse é o meu pensamento”.

Ainda durante a Ditadura Militar, em 1982, familiares de 22 militantes desaparecidos ingressaram com uma ação civil na Justiça Federal com o objetivo de obter informações sobre o desaparecimento e a recuperação dos corpos. Outrossim, no governo de Fernando Henrique Cardoso, houve o reconhecimento oficial dos mortos e desaparecidos políticos, mas sem um esforço oficial para esclarecer a verdade sobre a Guerrilha.

É nesse contexto que se fortalece a chamada ‘justiça de transição’, fundamentada no lema ‘para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça’. Ao representar a luta pela política de memória, verdade e justiça, a justiça de transição visa a garantir que os crimes cometidos durante a Guerrilha do Araguaia nunca mais se repitam na história brasileira.

José Atlas Pinheiro é educador físico, filho de Marabá e devoto de Nossa Senhora de Nazaré. Atleta de corridas de rua, chegou a pesar 98 quilos há alguns anos e encontrou na atividade física um meio de melhorar sua qualidade de vida.

Em 6 de junho de 1983 Paulo Bosco Rodrigues Jadão foi nomeado prefeito de Marabá. Ao encerrar seu mandato em 1985, ele ficaria conhecido como o último prefeito do regime militar.

Apesar de, em outras oportunidades, ter recusado o cargo, o ‘sim’ de Bosco veio a partir da indicação de Sebastião Curió, seu irmão de Maçonaria, e de quem ele foi coordenador na campanha que elegeu Curió para deputado federal. Mesmo aceitando o cargo, Bosco garante que nunca gostou de política.

“Eu fui nomeado pelo presidente João Batista Figueiredo. Naquele tempo o governo era militar. Eu não queria (ser prefeito) porque eu nunca gostei de política, mas apelaram até para a maçonaria para me obrigar a aceitar e eu aceitei”, relembra o ancião, agora com 90 anos de idade.

Indagado pela Reportagem sobre o impacto do regime militar em Marabá, ele não hesita em afirmar que a estabilidade de seu governo foi sustentada pela força do militarismo. “Os políticos bandidos não podiam nos prejudicar”, declara. Ele explica que o Exército mantinha uma comissão de fiscalização e que, a cada três meses, ele se reunia com os militares para prestar contas.

O ex-prefeito avalia o governo militar de forma positiva e lista diversas benfeitorias realizadas em Marabá e na região durante esse tempo, como a construção da Hidrelétrica de Tucuruí, a pavimentação da Rodovia Belém-Brasília e a construção da Rodovia Transamazônica.

No entanto, quando questionado sobre os aspectos negativos do regime militar, Bosco afirma que não conheceu nenhum. O posicionamento se manteve quando a Reportagem perguntou sobre a Guerrilha do Araguaia. Para ele, não houve qualquer reflexo na cidade.

“Quando chegou em Marabá o Coronel Curió, ele veio com a equipe do Exército para desmanchar um bloco que tinha a intenção de tomar conta de Marabá até Belém. Era esse o projeto”, explica Bosco, relatando um episódio em que o Major Curió e sua equipe, sem farda, prenderam um chefe da “gangue” em um hotel da Marabá Pioneira, tomando 200 mil cruzeiros dele. “Aí começou a briga”, afirma.

Curió é considerado um dos militares mais cruéis da ditadura. “Olha, ele ajudava muita gente necessitada, mas ele punia muito bandido, isso é verdade”, afirma ao ter a opinião inquirida pela Reportagem. Sobre sua amizade com o major, ele responde apenas que foi em função da Maçonaria.

Em outro relato, Bosco compartilha uma história que o próprio Curió lhe contou. “Havia uma moça, muito bonita, que era noiva de um elemento do bloco. Eu acho que ela queria casar e ele não quis. Ela fugiu e quando chegou em Goiânia, procurou o pessoal do Exército para contar toda a história do bloco. Aí a guerra começou. Mataram ela depois”.

Memórias da gestão

Bosco explica que certa noite recebeu a ligação do chefe da contabilidade, explicando que havia um acordo entre um dos prefeitos anteriores e a Vale, isentando as empresas que trabalhavam para a mineradora de pagar impostos. O contrato, porém, não tinha a assinatura de um vereador, o que resultou no cancelamento.

Logo, Bosco marcou uma reunião com o diretor da Vale e, após a anuência dos advogados, determinou que iria cobrar os impostos. Após 90 dias, a arrecadação municipal atingiu 240 milhões de cruzeiros.

“Por isso que eu não gosto de política, foi a bandalheira que os vereadores fizeram e o prefeito também. Graças a Deus faltou uma assinatura e eu pude aplicar esse golpe. Mas não é fácil não, por isso que eu saí correndo”, recorda, com uma dose amargor.

Durante seus poucos anos de mandato, Jadão adquiriu uma patrulha mecanizada para o município, um carro para o gabinete do prefeito, seis veículos para as secretarias e aumentou o salário da educação de 20 para 100 cruzeiros, o menor da época.

Bosco Jadão é o filho mais novo de Pulquéria e Moisés Jadão. O pai faleceu dois dias após seu nascimento. Passou cerca de dez anos no comando da Companhia Navegantes, empresa de navegação no Rio Tocantins e fundou uma loja de motores na Marabá Pioneira.

Criado em Conceição do Araguaia e morando em Marabá desde 2004, Airton dos Reis Pereira, historiador, relembra, em entrevista ao Correio de Carajás, o contexto político e social de Marabá nos primeiros momentos após fim da Ditadura Militar, um período marcado pela redemocratização do país.

O estudioso explica que em dois momentos da história do município, a população perdeu o direito de eleger o chefe do Executivo municipal. A primeira vez ocorreu durante a ‘Era Vargas’, entre 1930 e 1945. A segunda foi entre 1964 e 1985, na Ditadura Militar. Em ambos os casos, os prefeitos eram indicados diretamente pelo governo estadual.

“A redemocratização só aparece porque há uma fragilidade no regime”, explica o historiador. O primeiro sinal de abertura surge em 1982, quando foram eleitos os primeiros governadores por voto direto ainda sob o regime militar. Esse pleito indicava o fim gradativo do autoritarismo e abria o caminho para o movimento das Diretas Já.

Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente da República pelo voto indireto, mas não tomou posse por problemas de saúde. Em 15 de março, seu vice, José Sarney, assumiu a presidência, marcando o fim da ditadura no Brasil. Em 21 de abril a morte de Tancredo foi anunciada, consolidando um momento de transição delicada para o país.

Mas, em Marabá e região, ainda que o país esteja passando pelo processo de redemocratização, a influência do militarismo não acaba de imediato.

“Terminou a ditadura, agora tudo mudou da água para o vinho? Só que não foi bem assim. Mas foi importante, deu um certo fôlego para quem estava sendo perseguido, quem tinha sido preso”, pondera Airton. Mesmo com a abertura política nacional, as dinâmicas locais mantiveram resquícios do autoritarismo.

Com um olhar panorâmico sobre o momento histórico do município, o estudioso explica que nesse período houve dois fortes movimentos na região. O primeiro foi a migração em massa, impulsionada pelo crescimento de vilas como Curionópolis e Eldorado do Carajás, sob influência da exploração de ouro em Serra Pelada e outros garimpos da região. O desenvolvimento de Parauapebas, vinculado à mineração, também atraiu um grande fluxo populacional. Ele estima que naquela época a taxa de migração chegava a 500, 600%.

O segundo movimento foi o processo de ocupação da terra, fortemente ligado à questão da reforma agrária.

Reforma agrária é comunismo

Com a redemocratização, o governo de José Sarney apresentou um plano de redistribuição fundiária. Ainda que tenha passado por diversos problemas ao longo do tempo e a proposta aprovada seja diferente da idealizada, naquele momento a reforma agrária era um grande plano nacional.

“Os proprietários de terra no Brasil já vinham articulando, no período da ditadura militar o seguinte: reforma agrária é comunismo, dividir a terra é socializar a terra e nós somos contra”, detalha o historiador. Assim, formou-se uma articulação nacional contra o Plano Nacional de Reforma Agrária.

Com a crescente organização contra as ocupações de terra, a violência na região aumenta quando os proprietários de terra passam a contratar pistoleiros em Marabá e região, com destaque para a atuação de Sebastião da Terezona.

Paralelamente, a narrativa de um suposto retorno da Guerrilha do Araguaia ganhou espaço.

“Nós temos um discurso nesse período, que era o da volta da Guerrilha do Araguaia. Nesse movimento, os proprietários de terra vinham para os jornais dizendo que se nada fosse feito, a guerrilha iria voltar”.

Esse discurso reforçava uma das principais bandeiras do regime militar, a oposição ao comunismo. Mesmo com o fim da ditadura, indicar que a política de redistribuição de terra era uma característica comunista permitia que a retórica do medo se mantivesse viva.

Como exemplo, Airton cita um evento que ocorreu em junho de 1991, quando sete lideranças do Movimento Sem Terra (MST) foram presas em Marabá pela Polícia Federal, sob a acusação de conspiração para reativar a guerrilha.

Naquele momento, um dos desafios era manter na nova Constituição Federal o direito à propriedade e, paralelamente, estabelecer a reforma agrária de forma efetiva, incluindo a destinação de terras públicas e desapropriação de imóveis rurais que não cumprissem sua função social.

“Esse momento da redemocratização foi de uma ebulição muito grande, com os partidos que estavam saindo da clandestinidade e as pessoas sentindo mais liberdade para viver”, descreve Airton.

O historiador explica que diante desse quadro, o sentimento dos militares era de preocupação. Havia o medo de uma “nova” Guerrilha do Araguaia e isso fez com que o serviço de inteligência do Exército permanecesse em Marabá, monitorando os desdobramentos da transição democrática na cidade e na região.

Embora a redemocratização tenha simbolizado um novo capítulo da liberdade, o legado do autoritarismo militar e as disputas fundiárias deixaram marcas profundas em Marabá.

O temor pelo retorno da Guerrilha do Araguaia, aliado à resistência de grandes proprietários de terra e a violência contra movimentos sociais, deixou uma sombra sobre as promessas de um Brasil mais democrático.

Airton é graduado em História pela Universidade Federal do Pará (UFPA), tem mestrado em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e doutorado em História pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, integra o quadro docente da Universidade do Estado do Pará (UEPA), no Departamento de Filosofia e Ciências Sociais. É também professor permanente do Programa de Pós-Graduação Profissional em Educação Escolar Indígena (UEPA, Unifesspa, UFPA, UFPA) e do Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia (PDTSA), da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa).

Em mais de um momento, alguns dos entrevistados para este especial indicaram que a ‘Casa Azul’ é, até hoje, uma das feridas da ditadura que ainda latejam no coração de Marabá.

O prédio que durante o regime funcionava como sede do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), atualmente abriga o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), localizado na Rodovia Transamazônica, bairro Amapá, no núcleo Cidade Nova.

Durante a repressão à Guerrilha do Araguaia, o local foi utilizado como centro clandestino de aprisionamento, segundo Janailson Macêdo Luiz, professor na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e doutor em História.

No livro ‘Mata!’, de Leonencio Nossa, a Casa Azul é descrita como o local para onde os guerrilheiros capturados eram levados de helicóptero. Lá eles se tornavam prisioneiros e passavam por interrogatórios. Pelo menos nove guerrilheiros se tornaram “fantasmas” nos corredores da Casa. Há relatos de que os militares acionaram motores para abafar os gritos dos torturados.

“Existe um objetivo de tornar esse espaço como um local de memória em relação à ditadura no sul e sudeste do Pará e também em relação a Guerrilha do Araguaia”, informa Janailson.

Transformar a ‘Casa Azul’ nesse espaço significa colocar em prática políticas de memória que tem como objetivo evitar que crimes como os cometidos pelos militares durante a ditadura voltem a acontecer. É, também, um recurso de educação para que a tortura, desaparecimento forçado e o autoritarismo não sejam vistos com naturalidade pela população.

“Essa prática (tortura) foi muito comum durante o período da ditadura, principalmente com relação aos opositores políticas, aos grupos marginalizados. Foi uma marca muito forte desse período no Brasil e em Marabá”, pontua o historiador.

Relatos indicam que diversas pessoas desaparecidas foram vistas pela última vez na ‘Casa Azul’. Este é um dos locais de maior importância no Brasil, no contexto da ditadura militar e da Guerrilha do Araguaia.

Ao se tornar Área de Segurança Nacional (ASN) em 1970, Marabá se transforma em polo militar e milhares de ‘milicos’ chegam à cidade para torná-la uma das bases de operações das tropas federais.

Findada a ditadura, em 1985, Marabá deixa de ser Área de Segurança Nacional, mas o militarismo permanece na cidade, compondo sua infraestrutura e paisagens.

Na Nova Marabá, três vilas militares cumprem o papel de oferecer residências para oficiais que vêm de outros estados. A que foi construída na Folha 26 recebeu o nome do primeiro presidente da ditadura, Castelo Branco. Na mesma área está o Hospital de Guarnição de Marabá (HguMba). No interior da vila está a tradicional Escola Marechal Duque de Caxias.

Do outro lado do núcleo, nas proximidades das Folhas 15 e 14, estão as vilas ‘Presidente Costa e Silva’ e ‘Presidente Médici’, de frente uma para a outra. Em uma delas, a Capelania Militar São Inácio de Loyola foi fixada. Na mesma rua fica a sede da 23ª Brigada de Infantaria de Selva.

A alguns quilômetros dali, mas já no perímetro da Marabá Pioneira, está a Seção Fluvial do 52º Batalhão de Infantaria de Selva (52º BIS) que, por sua vez, tem sua sede na Rodovia Transamazônica (BR-230), próximo ao bairro Cidade Jardim. Seus vizinhos são o 1º Grupo de Artilharia de Campanha de Selva (1º GAC) e o 23º Batalhão Logístico de Selva (23º BLog).

Ao ser alvo do êxodo militar, Marabá incorpora em seu cotidiano o vai e vem de soldados e oficiais do Exército Brasileiro. Não é incomum encontrar carros e caminhões das Forças Armadas incorporados ao trânsito da cidade. Eventos militares, como a Corrida da Infantaria, fazem parte do calendário da cidade.

A influência militar também chega nas vias que foram batizadas com nomes de políticos e militares, como a Travessa Lauro Sodré (governador do Pará), a rua e na escola Jarbas Passarinho (governador do Pará e senador), na rua Pedro Marinho (prefeito na ditadura) e também na Samuel Monção (prefeito na ditadura).

Há também vias batizadas com nomes de militares que marcaram outros períodos históricos, como a Avenida Getúlio Vargas (e praça homônima), Marechal Deodoro, Benjamin Constant, Alkindar Contente, Magalhães Barata, entre outras.

Por outro lado, vítimas do regime também têm seus nomes preservados em locais públicos. Gabriel Sales Pimenta, advogado e defensor dos trabalhadores rurais, é homenageado em uma escola, um núcleo de educação infantil e em uma travessa da cidade.

Medo: uma ferida aberta

Além das marcas visíveis e palpáveis, persistem as feridas abertas na memória e na alma de quem, de alguma forma, vivenciou aquele período.

Pessoas como Emmanuel ‘Manu’ Wambergue, que sentiu na pele a perseguição política e até mesmo a prisão. Outros optam por acolher o silêncio como um velho amigo, aprisionados nas lembranças e no medo de uma época tão terrível.

Na entrevista ao Correio de Carajás, Janailson Macêdo Luiz relembra a conversa com uma idosa e sua filha, realizada durante suas pesquisas sobre a Guerrilha do Araguaia. Ele conta que a mulher mais velha ficou muito assustada com o teor da entrevista. Para muitos ribeirinhos e camponeses que vivenciaram os horrores das ações militares durante a ditadura, o medo segue impregnado em suas entranhas.

Alguns dos traumas carregados são frutos das diversas estratégias de silenciamento aplicadas em anos posteriores à Guerrilha do Araguaia.

“Há muitas pessoas que ainda estão vivas, são idosas, e que foram alvo de tortura. Por isso essa prática é algo tão abominável, porque continua com a pessoa pelo resto da vida dela. Existem ainda pessoas que passaram por isso e vivem aqui em Marabá, outras têm conhecimento do que aconteceu por terem alguém próximo que viveu isso, o medo do que não poderia ser falado. Elas ainda guardam, muito fortemente, esse sentimento”, garante Janailson.

Para ele, estudar e relembrar a história da Ditadura Militar é importante para que os cidadãos marabaenses compreendam e entendam melhor esse período de sua história.

“Não é agradável para nenhuma das partes, mas é importante para que não coloquemos debaixo do tapete, mas para que a gente encare, enfrente, entenda e compreenda, porque é uma questão de cidadania”, conclui Janailson.

Na entrevista de Wilson de Sousa Teixeira, o marabaense fala do sentimento de pavor gerado pelas ações intimidatórias do Exército. “Eles colocavam na cabeça da gente que o comunista ia destruir o país”, recorda. Durante a Guerrilha, os militares obrigavam os trabalhadores rurais, como o pai de Wilson, a entrarem na mata à procura de guerrilheiros.

Segundo ele, o medo era uma presença constante, perpetuado em discursos que pregavam o bem contra o mal, o capitalismo contra o comunismo. A ameaça de que os guerrilheiros – que também eram tidos como terroristas – iam comer as criancinhas e atacar as famílias.

Em seu discurso de posse (1933), o presidente estadunidense Franklin Delano Roosevelt afirmou: “A única coisa de que devemos ter medo é o próprio medo”.

Em um País marcado pela cultura do medo, amplamente difundida pela ditadura militar, e que até hoje encontra raízes no Brasil, a maior expressão de democracia talvez esteja na liberdade de não ter medo.

Durante os 21 anos de ditadura, Marabá teve dez prefeitos:

1962-1966: Pedro Marinho de Oliveira (eleito);

1966-1971: Leonel Mendonça Vergolino (eleito e nomeado)

1971-1972: Capitão Elmano de Moura Melo (nomeado);

1962-1966: Pedro Marinho de Oliveira (eleito);

1972-1973: Cel. PM José Barbosa de Vasconcelos (nomeado);

1975-1979: Haroldo da Costa Bezerra (nomeado);

1979-1981: Major Benedito Orlando de Farias Aguiar (nomeado);

1981-1982: Samuel Alves Monção (nomeado);

1982-1985: Paulo Bosco Rodrigues Jadão (nomeado).

Publicado em 10 de março de 2025.

Gostou?Compartilhe!

Expediente:

ESPECIAL “RASTROS DA DITADURA EM MARABÁ”

Luciana Araújo

Reportagem, pesquisa e texto

Jeferson Lima

Redes Sociais

Yian Lima

Captura de imagens e edição de vídeo

Ulisses Pompeu

Editor

Tais Oliveira

Redes Sociais

Dihon Albert

Designer Web

© 2024 CorreioDoc – Todos os direitos reservados