Anatomia de um massacre

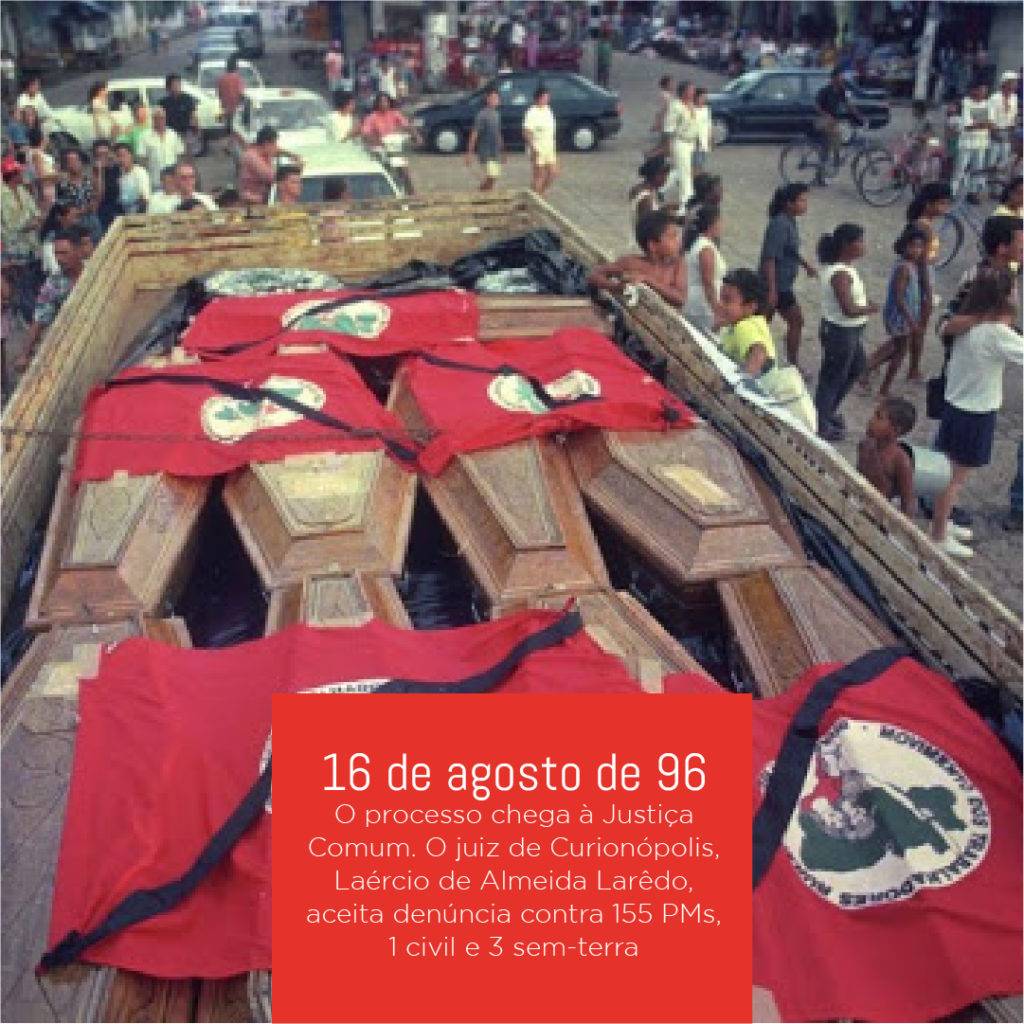

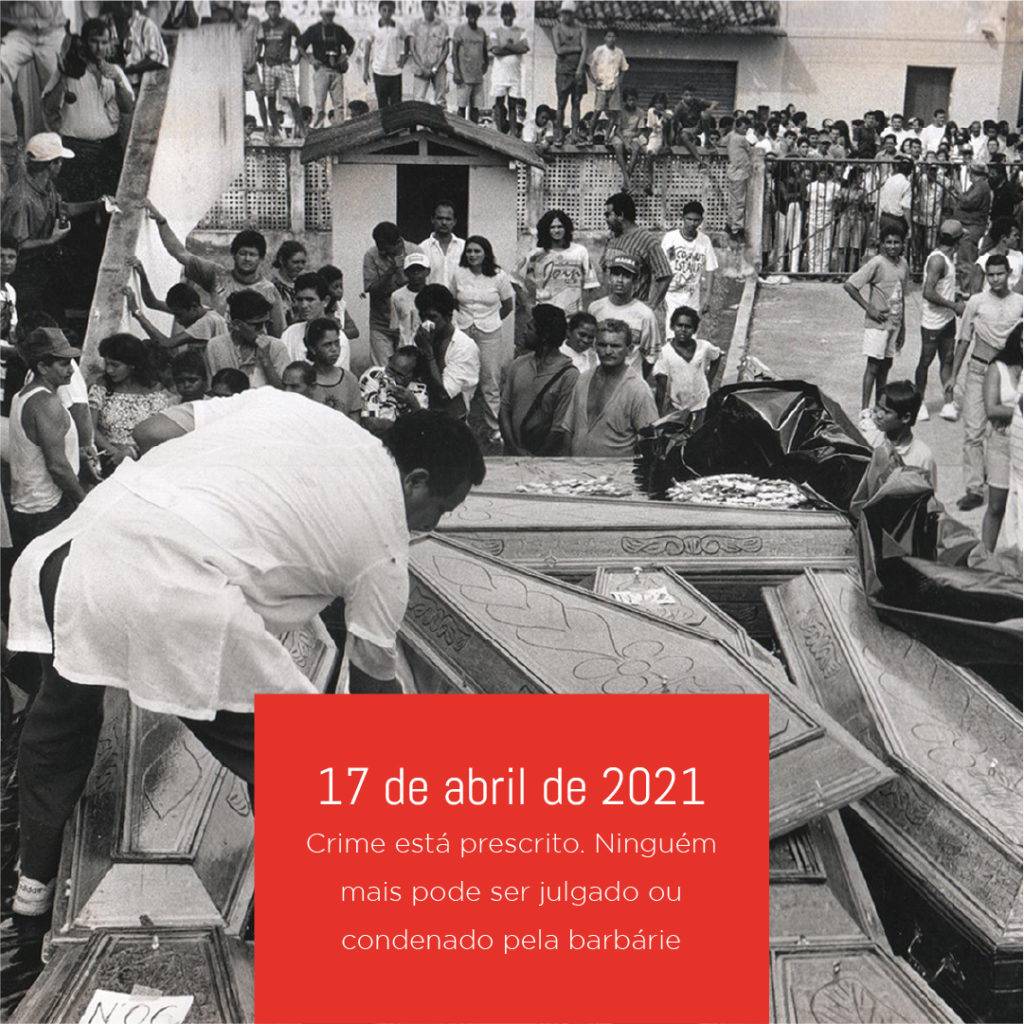

Vinte e cinco anos depois, o Massacre de Eldorado do Carajás continua ecoando no Brasil e no mundo. A morte de 21 (não apenas 19) trabalhadores rurais sem terra na famigerada Curva do S completa nesta sexta-feira, dia 17 de abril, duas décadas e meia ainda com feridas abertas e um sentimento de impunidade por parte daqueles que fizeram parte do movimento ou que apenas atuaram como expectadores.

Durante uma semana, o Portal CORREIO DE CARAJÁS ouviu sobreviventes do massacre, lideranças do MST, um agrônomo que convive em áreas de assentamento há quatro décadas e um advogado da Comissão Pastoral da Terra (CPT) para espraiar o sentimento que eclode neste momento da história sobre um dos episódios mais vergonhosos de nossa história.

O que temos é um relato de feridas abertas que nunca foram cicatrizadas, levantamento de uma cronologia dos fatos mais marcantes ao longo dos 25 anos e desabafo sobre impunidade, a palavra comum a todos os entrevistados.

Anatomia de um massacre

Vinte e cinco anos depois, o Massacre de Eldorado do Carajás continua ecoando no Brasil e no mundo. A morte de 21 (não apenas 19) trabalhadores rurais sem terra na famigerada Curva do S completa nesta sexta-feira, dia 17 de abril, duas décadas e meia ainda com feridas abertas e um sentimento de impunidade por parte daqueles que fizeram parte do movimento ou que apenas atuaram como expectadores.

Durante uma semana, o Portal CORREIO DE CARAJÁS ouviu sobreviventes do massacre, lideranças do MST, um agrônomo que convive em áreas de assentamento há quatro décadas e um advogado da Comissão Pastoral da Terra (CPT) para espraiar o sentimento que eclode neste momento da história sobre um dos episódios mais vergonhosos de nossa história.

O que temos é um relato de feridas abertas que nunca foram cicatrizadas, levantamento de uma cronologia dos fatos mais marcantes ao longo dos 25 anos e desabafo sobre impunidade, a palavra comum a todos os entrevistados.

As marcas de um massacre

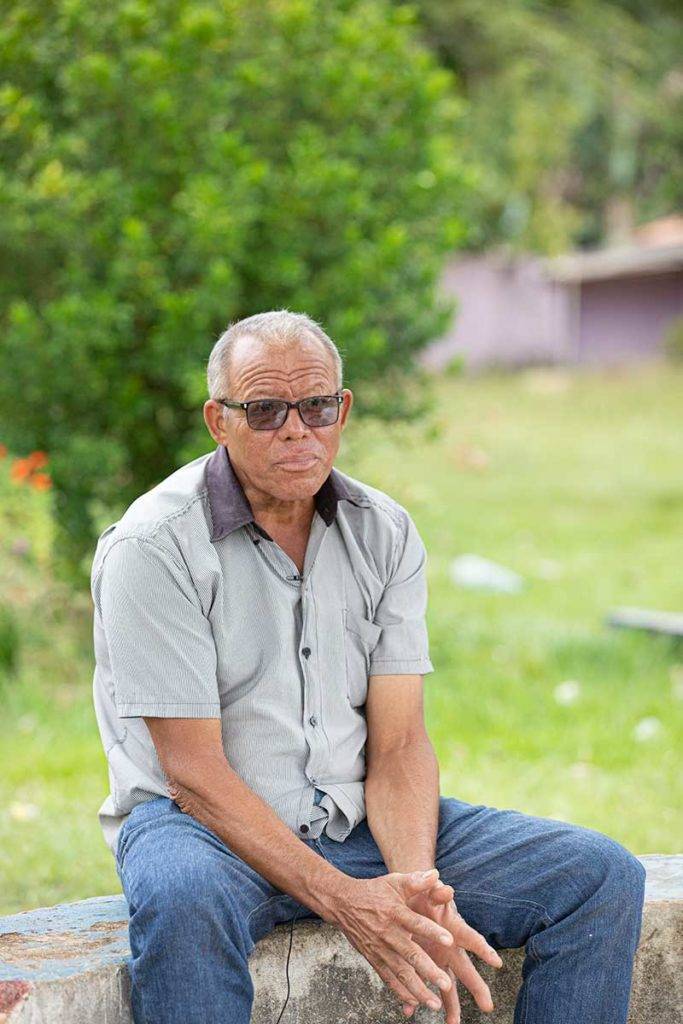

Josimar de Freitas Rodrigues narra, chorando, a emoção ao relembrar a ação brutal da polícia no massacre da Curva do S, de onde saiu baleado

Como boa parte dos sobreviventes e testemunhas do massacre de Eldorado dos Carajás, Josimar de Freitas Rodrigues, 59 anos, vive no Assentamento 17 de abril, dentro da fazenda Macaxeira, a mesma ocupada em abril de 1996. Baleado na perna durante a operação policial, ele relata, com emoção, lembranças daquele dia fatídico.

Atraído pelo ouro e garimpo no final da década de 1970, Josimar saiu do Tocantins (na época Goiás) muito novo, para trabalhar na garimpagem no estado do Pará. Segundo ele, a atividade foi exercida até meados dos anos 80, quando a extração foi rareando cada vez mais em Serra Pelada.

“Muita gente voltou para sua região de origem, outros ficaram. E foi nessa época que surgiu o movimento da luta pela terra. Lembro que no começo existia apenas um líder, que lutava para combater o poder do latifúndio. Naquela época eles matavam muitos trabalhadores”, relembra.

Com o movimento sem-terra (MST) ganhando cada vez mais adeptos que decidiam juntos, lutar pela reforma agrária tornou-se a aventura de muita gente que saía de garimpos. Grupos se reuniam e tomavam a frente das decisões e, de acordo com Josimar, foi ficando cada vez mais difícil para o latifúndio reprimir o avanço da reforma agrária.

“Ingressei no MST em 1995. Lembro que, primeiro fomos para as margens da rodovia, na Fazenda Formosa e depois seguimos para a Fazenda Macaxeira. Foram mais ou menos uns 10 dias esperando alguma posição do governo para que pudéssemos negociar. Como não tivemos resposta, fizemos a marcha até a curva do S”.

Para Josimar, o massacre de Eldorado foi algo bem planejado – ou mal planejado – pois, segundo ele: ‘o governo achava que iria enterrar o MST’.

“Um dia antes, em dia 16 de abril, o major Oliveira foi até onde a gente estava, em nome do governador Almir Gabriel. O que se falava, era que havia uma negociação para arranjar 10 ônibus para que a gente fosse conversar com o governador, e as outras pessoas ficariam ali esperando até que tudo se resolvesse”, recorda Josimar.

A negociação que os trabalhadores tanto esperavam era sobre a reforma agrária para que as famílias fossem assentadas na Fazenda Macaxeira, que, segundo eles, era improdutiva. “Demos um prazo de 24 horas. Se não tivéssemos respostas, iríamos obstruir a rodovia. E assim fizemos”.

17 de abril de 1996

Por volta das 16 horas, Josimar relembra que, ao avistarem vários ônibus cheios de policiais militares, todos os trabalhadores acreditavam que haveria uma negociação em relação às reinvindicações que estavam sendo feitas pelos trabalhadores rurais.

“Quando percebemos, a polícia estava armada e não chamou ninguém para negociar. Eles vieram para matar mesmo”, conta, segurando as lágrimas.

Atingido na perna esquerda por um tiro, Josimar relembra que foi tudo muito rápido, não conseguindo nem descrever o que sentiu naquele momento.

Com fortes lembranças daquele dia 17 de abril, ele relata que foi o terceiro a ser atingido, ficando atrás de Amâncio dos Santos e José Alves, que foram mortos. “Naquela hora que nós começamos a jogar pau e pedra, não foi para contrapor a polícia, mas para ver se conseguíamos chegar próximo e tirar as pessoas que estavam feridas e jogadas no chão. Quem ficou na pista, eles mataram. Só estou vivo, contando isso hoje, porque meu irmão e meu cunhado me carregaram e me tiraram do chão”, emociona-se o sobrevivente, relatando cada momento com riqueza de detalhes.

Segundo ele, a maioria dos feridos recebeu atendimentos de saúde e primeiros socorros. Josimar conta que ficou no Hospital Celina Gonçalves, em Marabá, por aproximadamente 60 dias e, após uma infecção, acabou sendo levado para Belém, onde fez tratamento no Hospital Ophyr Loyola.

“Tivemos um acompanhamento emergencial, meio que para o estado mostrar que estava fazendo a sua parte”, indigna-se, revelando as dificuldades que tem na perna direita, que ficou menor que a outra. Como uma forma de compensar o peso, acabou tendo problemas na perna esquerda, por forçá-la mais ao andar.

Naquela hora que nós começamos a jogar pau e pedra, não foi para contrapor a polícia, mas para ver se conseguíamos chegar próximo e tirar as pessoas que estavam feridas e jogadas no chão. Quem ficou na pista, eles mataram”.

Josimar de Freitas

Diante dos muitos sofrimentos pelos quais ele e outros tiveram após o massacre, foi criada a Associação dos Sobreviventes, Viúvas, Dependentes, Familiares e Afins de Trabalhadores Rurais Mortos no massacre de Eldorado do Carajás e em Conflitos Agrários do Estado do Pará (Asvimecap), da qual ele é presidente e conta com mais de 80 pessoas membros.

“Eu olho pra mim hoje e para meu companheiro José Carlos, que recebeu um tiro no olho naquele massacre e acabou ficando cego dos dois. Sinto como se fosse ontem. Carrego essa sequela para o resto da vida. E o pior de tudo é essa sensação de impunidade”, finaliza.

Ele levou a família toda para o front

Hoje presidente da Associação de Moradores do Assentamento 17 de Abril, Gouvêia revela que levou seis filhos e a esposa para a marcha que terminaria em tragédia

Quando se fala do Massacre de Eldorado dos Carajás, em que 21 camponeses foram vitimados por 155 policiais militares na Curva do S, há de se reforçar o marco que ele representou na vida das centenas de pessoas sobreviventes. A luta já era parte do cotidiano daquelas pessoas, e depois de sobreviver a uma covarde emboscada, precisou ser reafirmada com ainda mais vigor.

É o caso de Raimundo dos Santos Gouvêia, mais conhecido como “Gouvêia”, presidente da Associação de Moradores do Assentamento 17 de Abril, que testemunhou vidas sendo tiradas por conta da mesma luta que ele travava há 25 anos. “Parece que estou vendo tudo aqui, hoje”, diz o senhor de 66 anos, ao lembrar nitidamente dos detalhes de um dia que continua perdurando na história da luta pelo direito à terra.

Maranhense de Bacabal, Gouvêia é tão simples como qualquer outro que chegou à região da Serra Pelada durante a época do garimpo, rodando pelo sul paraense e se estabilizado em Curionópolis em 1995. “Lá [em Bacabal], a gente vivia um pouco meio sufocado, não tinha terra, não tinha nada, né?” Lembra o camponês, contando como acabou se juntando ao Movimento Sem Terra na região de maior violência rural no Brasil.

“Depois de quase um ano que eu tinha chegado, ouvi falar do MST e disse: ‘vamos ouvir que negócio é esse, né?’ Porque eu sempre fui sindicalista, da agricultura familiar e da roça” diz Gouvêia, que naquela época já plantava feijão, mandioca e milho, anos antes de realizar seu cadastro para o acampamento localizado na então Fazenda Macaxeira.

Hoje, como uma das lideranças regionais e nacionais do movimento, ele lembra claramente do fatídico episódio.

“SERÁ QUE EU TÔ VIVO MESMO?”

Os relatos vívidos de Gouvêia saem de sua boca com a assustadora naturalidade de quem já convive com flashes do horror há 25 anos. “Aquela cena parecia um filme que a gente vê na televisão. Até hoje, às vezes, a gente lembra, sonha com o que aconteceu. “Nosso pensamento era caminhar até Marabá, e de Marabá até Belém. Já era meio-dia e nós, na estrada, paramos por lá com fome e pra pegar um fôlego, pra continuar com a caminhada”.

Gouvêia conta que eram 690 famílias na marcha que tomou conta da rodovia PA-150, hoje BR-155. “Quando chegamos na Curva do S, paramos para fazer um almoçozinho pra comer, e aí chegou o pessoal da Polícia Militar”.

Gouvêia cita o coronel Mário Colares Pantoja e o major José Maria de Oliveira, ambos condenados pelo massacre em 2012. Enquanto Pantoja foi condenado a 228 anos de prisão, Oliveira recebeu 158 anos como pena, que cumpre em prisão domiciliar. Pantoja faleceu no ano passado, também em prisão domiciliar. Os dois ficaram 16 anos impunes, assim como os outros 153 policiais militares que participaram do massacre, mas foram absolvidos no julgamento.

“Pediram pra sairmos da pista e nós ficamos, estávamos ali por um objetivo. Se conseguirmos esse objetivo a gente para, e vocês como representantes do governo é bom se quiser nos ajudar” rememora Gouvêia como foi a conversa com os dois “carrascos” do massacre.

“Eu estava ali e eu vi quando eles começaram a atirar. “Segundo eles, era bala de borracha, nós nunca pensamos que tinha bala ali de matar”, ele diz. O homem, na época com 41 anos, diz que um amigo foi baleado em seu lado, caiu de bruços no chão e Gouvêia o virou de peito para cima, atestando que projéteis letais estavam sendo disparados ao ver o furo ensanguentado no corpo do amigo.

Nessa hora, Gouvêia diz ter pego sua esposa e seis filhos (o mais novo tinha oito anos e o mais velho, 15). Ele partiu para o mato mais próximo, como a maioria dos camponeses que ainda não havia sido baleada. Quando o massacre de fato aconteceu, ele conta que era por volta das 16 horas, e os militantes permaneceram escondidos até por volta das 18 horas, voltando até Curionópolis.

Enquanto esperava a dispersão dos policias, “escutava eles [os policiais] atirando e dizendo ‘viemos matar vocês, bando de vagabundos, safados, bandidos”, relata, imitando o som dos tiros que vitimaram seus colegas de luta.

“A cena de quando saímos do mato não sai da visão da gente. O jeito como foi… Eu nunca ia achar que eles tinham ido nos matar”, diz Gouvêia, denunciando que no meio dos verdadeiros policiais militares ainda havia muitos jagunços fardados de polícia, que serviam a fazendeiros da região. “Eu acho que eles foram os que mais mataram, eram os que mais tinham ódio da gente, né?”

A LUTA CONTINUA

Raimundo Gouvêia reconhece que após o massacre muitas benfeitorias foram feitas aos assentados, mas lamenta profundamente as perdas necessárias para que isso acontecesse. “De certa forma eles tentaram calar nossa boca com algumas migalhas, inclusive a desapropriação da terra [Fazenda Macaxeira], que não foi ruim pra nós. Mas foi ruim na forma que aconteceu: depois que morreram os companheiros”.

Segundo ele, entre os desafios do Assentamento 17 de Abril, atualmente, é continuar a luta, denunciando os desmandos das autoridades brasileiras. “Porque não é possível o Estado mandar matar 19 pessoas, balear 69 e ficam todos impunes.

Questionado se ele levaria sua família – esposa e seis filhos – para a Curva do S, sabendo o que ocorreria, ele balança, mas diz logo em seguida: “Quem não tem medo de morrer? Se naquele tempo eu soubesse, eu não iria mais. Mas minha esposa é muito forte. Ela diz sempre que a gente não pode fracassar, porque sabemos que as coisas só mudam quando a gente luta. Se precisar, a gente vai de novo”.

Aos 66 anos, Gouvêia diz que dentro do Assentamento 17 de Abril, o sentimento de militância também é passado para as próximas gerações. “Eu estou velho, cansado, mas sigo lutando. Não podemos deixar isso morrer, temos que deixar para as gerações futuras”.

Todas as batalhas de Ayala

A trajetória de uma mulher descendente de nordestinos que escolheu, ainda na adolescência, lutar em favor dos oprimidos no campo

Por vezes, nos levamos a crer que o MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) sempre esteve ali, sem entender como se formou ou como os camponeses aderiram a ele. Certamente, a sua base é de pessoas que já brigavam pelo direito à terra em 1984, quando o MST foi fundado. Mas como todo movimento ideológico, suas bandeiras falam por si só e são, também, porta de entrada para os que desejam lutar por elas. É o caso de Ayala Ferreira, de 41 anos, membro da Direção Nacional do MST, pelo Coletivo Nacional de Direitos Humanos.

Ayala, filha de nordestinos que vieram à região em busca do ouro em Serra Pelada, nasceu em Tucuruí, após seu pai ter sido contratado para trabalhar nas obras da Usina Hidrelétrica. Uma trajetória como muitas outras, que começa em busca de melhor qualidade de vida, e a levou para o campo das lutas e da solidariedade.

Em entrevista ao CORREIO, ela conta que fazia parte da Pastoral da Juventude em Parauapebas aos 16 anos, quando aconteceu o Massacre de Eldorado do Carajás. Naquela época, diz Ayala, a Igreja Católica já participava dos movimentos sociais, e quando os 21 camponeses foram vitimados na Curva do S, ela foi convidada a ir ao local não apenas para auxiliar os enfermos, mas se posicionar em favor das 690 famílias que tiveram sua luta estrangulada naquele dia.

“Nesse momento, houve a vontade de participar de um movimento social comprometido com os oprimidos”, relembra, ao afirmar sua intenção de associar fé e política, se aproximando dos camponeses e contra o latifúndio. “A igreja não poderia ficar de costas; Irmã Adelaide e Padre Josimo foram assassinados por questões de terra também, e influenciaram uma geração inteira”.

A militante lembra com muito orgulho do Assentamento 17 de Abril, onde se juntou ao MST no início dos anos 2000. Avalia que não foi fácil para as famílias conciliar o trauma de um massacre com a conquista da Fazenda Macaxeira, ocupada por estes camponeses. Naquela época, muitos sobreviventes de Eldorado não puderam permanecer no campo por conta da recente infraestrutura do local, que os impossibilitava de ficar lá.

MOVIMENTO EDUCADOR

Para Ayala, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Oziel Alves Pereira, que fica dentro do Assentamento 17 de Abril, é o grande orgulho das famílias: “A melhor estrutura educacional do município está lá. Há laboratório, quadra, internet, rádio, galpão de ferramentas, é usada para reuniões… Mas só foi possível pela luta e democratização do acesso à educação”, relata.

Formada em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará, com especialização em Educação do Campo, Agroecologia e Questão Agrária, ela afirma que sua graduação se tornou um sonho possível graças à estrutura oferecida pelo MST, e problematizou o ensino público de Parauapebas na época em que morava lá. “Uma cidade de muito potencial por conta dos royalties da mineração, mas mesmo assim, naquela época, nem o Ensino Médio era oferecido com qualidade”.

A luta pelo direito à terra é o foco central do MST, mas o movimento também busca outros direitos garantidos à população, como o acesso universal à educação. Esse também foi um dos motivos que a fez se juntar ao movimento. “Um acampamento é a primeira experiência coletiva ao entrar no MST, num território que ainda não foi desapropriado. A primeira coisa que fazemos é a construção da escola, junto de um barracão para reuniões. Daí começa o trabalho voluntário: Quem são os educadores, quem vai à prefeitura chamar para o auxílio necessário pra manutenção da escola”, enumera, orgulhosa.

LUTA CADA VEZ MAIS DIFÍCIL

Instada a avaliar o momento político atual, em que o Brasil vive pós-eleição do presidente Jair Bolsonaro – abertamente contrário ao Movimento Sem-Terra – Ayala contextualiza que a realidade vivida no campo é fruto da formação do território brasileiro. “Criamos um país reforçando a ideia do latifúndio e do grande proprietário de terra, entregando-a para alguns indivíduos ‘mais merecedores do que os que trabalham nela’. Milhares de pessoas não têm direito à terra por causa dessa concentração; elas foram deslegitimadas”.

Mesmo com a Constituição de 1988 prevendo que o Estado deve criar mecanismos que promovam a reforma agrária e regularização fundiária no país, Ayala vê a luta no campo como maior fator para distribuição de terras, principalmente nas regiões sul e sudeste do Pará, onde está a maior parte dos assentamentos do MST. “Essa luta passou por governos mais sensíveis à reforma agrária e por aqueles que favoreceram o agronegócio”. De 2016 pra cá, a agenda neoliberal prejudicou muitas conquistas do MST.

“Houve bloqueio total de qualquer possibilidade de desapropriação de áreas nesta região por determinação do governo; até mesmo processos que já estavam em fase de emissão de posse, que já tinham passado por verificação e titulação [foram bloqueados]”, denuncia Ayala, dizendo que há mais de 500 processos nesse sentido paralisados no Brasil.

Isso, segundo ela, também veio com a redução de políticas públicas para o campo, como o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).

O coronavírus também foi pautado por Ayala: “Nesse segundo ano de uma pandemia que mexeu com a vida de todo mundo – sobretudo trabalhadores – o MST assumiu uma postura que vem desde março do ano passado. Sabemos que não temos peito de ferro e que essa Covid está matando milhares de trabalhadoras e trabalhadores no Brasil todo”.

O Movimento Sem Terra tem ações afirmativas em torno do 17 de Abril, que após o Massacre de Eldorado se tornou o Dia Nacional da Reforma Agrária, em decreto assinado no governo FHC, e reconhecido como Dia Internacional da Luta Camponesa pela Via Campesina Internacional. Ayala conta que neste ano, por conta da pandemia, estão sendo realizadas ações virtuais e sem aglomerações, como costumam ser as ocupações na própria Curva do S e em outros espaços de notoriedade para o movimento.

A militante também comentou do compromisso firmado pelo MST de plantas 10 milhões de mudas de árvore nos próximos 10 anos, e que haverá um mutirão desse plantio no dia 21 de Abril.

Mais de vinte anos após sua entrada no MST, motivada pela fé cristã e a teologia da libertação, Ayala é fruto da geração da “Igreja concreta”, como a própria pontua. “Tudo isso que existe em regiões complexas como a nossa é resultado do enfrentamento dos camponeses para conquistar seu pedaço de terra”, sintetiza.

Voz no deserto da impunidade

“Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor; endireitai no ermo vereda a nosso Deus. 4 Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos”. – Isaías 40:3-4.

O trecho bíblico acima é uma referência profética a João Batista, um atalaia que antecederia Jesus Cristo. E a voz clamava em favor dos menos favorecidos. Assim tem sido os mais de 20 anos de atuação de José Batista Afonso (esqueça a relação de nome com o de João). O Zé, advogado da Comissão Pastoral da Terra (CPT) de Marabá iniciou seu trabalho na região como missionário, em Conceição do Araguaia, depois de passar por formação teológica e filosófica.

O mineiro, da região do Vale do Jequitinhonha, chegou ao Pará no início da década de 1970. A família, motivada pela campanha do governo militar da época que dizia: “terras sem homens para homens sem terra”, veio em busca de realizar o sonho de um lugar digno para viver e trabalhar.

Os pais de José Batista viviam em uma situação difícil em Minas Gerais, acreditavam que a região sul do Pará era próspera. Foi então, que todos vieram para o Norte do País.

Sem acesso a escolas durante a infância – a família sempre morou em áreas da zona rural – e Batista só começou a estudar aos 13 anos de idade, em um colégio de padres. Logo veio a motivação e o incentivo para entrar no sacerdócio. Ao final do curso de teologia, decidiu pela não ordenação, contudo, optou por trabalhar nas pastorais sociais da Igreja Católica. Com uma forte ligação ao trabalho rural, devido sua origem camponesa, ele começou a trabalhar na Pastoral da Terra.

Em 1996, atuava na paróquia de Xinguara, quando aconteceu o massacre de Eldorado dos Carajás. Participando ativamente junto com a CPT e outros movimentos, no trabalho de assistência aos trabalhadores rurais, Batista recebeu o convite para atuar no escritório da entidade em Marabá. Após um período de reluta, em agosto daquele ano, ele chegou à cidade e iniciou sua trajetória na região sudeste do Estado. Na entrevista a seguir, veja o que ele conta no contexto dos 25 anos do massacre da Curva do S, em Eldorado do Carajás:

O massacre de Eldorado é um caso clássico de impunidade no campo e revela a dificuldade do poder judiciário e dos órgãos de segurança pública de investigar corretamente e identificar todos os responsáveis pelos crimes. E claro, puni-los com julgamento justo”.

José Batista Afonso

Portal Correio de Carajás: Como foi sua chegada em Marabá?

José Batista: Quando iniciei meu trabalho na cidade me deparei com um número de conflitos muito grandes. A violência em razão da posse da terra era muito forte, e havia uma necessidade de ter uma assessoria jurídica que pudesse orientar as famílias. Foi então que decidi estudar, fiz vestibular para o curso de direito. Fui aprovado em 1997. Me formei e continuei trabalhando como advogado e militante da CPT, onde estou até hoje.

Correio de Carajás: Em 1982, o advogado da CPT, Gabriel Pimenta, foi assassinado na Velha Marabá. Anos depois você assume a pastoral para representar os trabalhadores. Houve um temor em atuar na parte jurídica e que acontecesse algo parecido com você?

José Batista: Além do assassinato do Gabriel, que acompanhei na época, houve outro logo depois, o Paulo Fonteles, que atuou na CPT de Conceição do Araguaia por muitos anos. E ainda recordo de João Batista, advogado que atuava na região de Paragominas. É claro que três assassinatos de advogados em uma mesma década, praticamente na mesma região, me deixaram preocupado. Mas tenho uma base progressista, então meu processo de militância é muito forte, além da minha origem, que a gente acabava relativizando um pouco os riscos. O frei Henri (des Roziers) sempre me ensinou a coletivizar as lutas, ou seja, evitar aparecer individualmente, dificultando perseguição pessoal.

Correio de Carajás: Você começou a atuar na CPT muito jovem, optou por cursar direito e se tornar advogado para contribuir ainda mais dentro da Diocese. Quais são as mudanças que você percebe hoje, como advogado?

José Batista: A gente vive numa região em que os camponeses sempre foram excluídos dos seus direitos. Teve uma época que o governo fazia propaganda para que famílias se deslocassem para essa região, que era prometido emprego ou terra. E isso fez com que a região se tornasse alvo de conflitos muito intensos e de marginalização de quem vivia no campo. Ainda hoje, as regiões sul e sudeste do Pará são onde há números da maior incidência de violência no campo no Brasil, e os dados refletem isso.

Correio de Carajás: Violência contra quem, você está falando?

José Batista: É a região com o maior número de assassinatos no campo; maior número de assassinatos de lideranças e defensores de direitos humanos no Brasil; maior número de chacinas e massacres e o maior número de trabalho escravo. Não tenho dúvidas, é a região com o maior número de situações de violação de direitos humanos no campo.

Correio de Carajás: Você já foi ameaçado de morte?

José Batista: Já. Recebi muitos avisos e recados, já me ausentei da região por umas duas vezes, em momentos que a gente avaliou que era mais crítico. Mas sempre eram ameaças muito veladas, indiretas. Nunca recebi uma ameaça clara e direta.

Correio de Carajás: Durante o último ano, pudemos observar que a violência no campo arrefeceu. Ela transformou-se ou essa relação de tensão está mais branda mesmo?

José Batista: A pandemia obriga as pessoas a se recolherem. Na área rural também acontece, e isso provoca uma diminuição do enfrentamento. Mas aqui na região temos um potencial de conflito muito grande, porque há um problema social não resolvido e conflitos acumulados. Por exemplo, nós temos mais de 200 imóveis em situação de conflito, ou seja, mais de 200 fazendas que o conflito não foi resolvido ainda. Isso envolve mais ou menos 16 mil famílias.

Atualmente, a situação é preocupante, porque o presidente Bolsonaro, ao assumir o governo, decidiu encerrar a política agrária de novos assentamentos no campo. Isso prejudicou milhares de famílias em todo o Brasil. O governo tem recomendado que os possíveis donos das terras entrem com a reintegração de posse e tomem de volta as propriedades. Nós só não estamos assistindo a uma avalanche de despejos por causa da pandemia. O governador Helder Barbalho decretou a proibição de qualquer ação de despejo ou deslocamento coletivo de famílias nesse período.

Correio de Carajás: Então, pós-pandemia poderemos ter essa avalanche de despejos?

José Batista: Não há dúvidas sobre isso. De acordo com o monitoramento que estamos fazendo, hoje existem ordens de despejo para mais de 6 mil famílias nessa microrregião do sul e sudeste do Pará. A situação pode se agravar drasticamente.

Correio de Carajás: Fizemos algumas entrevistas com sobreviventes do massacre de Eldorado nos últimos dias, e a palavra mais repetida entre eles impunidade. Você acompanhou todo esse processo ao longo dos anos. O que faltou para punir os responsáveis daquele conflito?

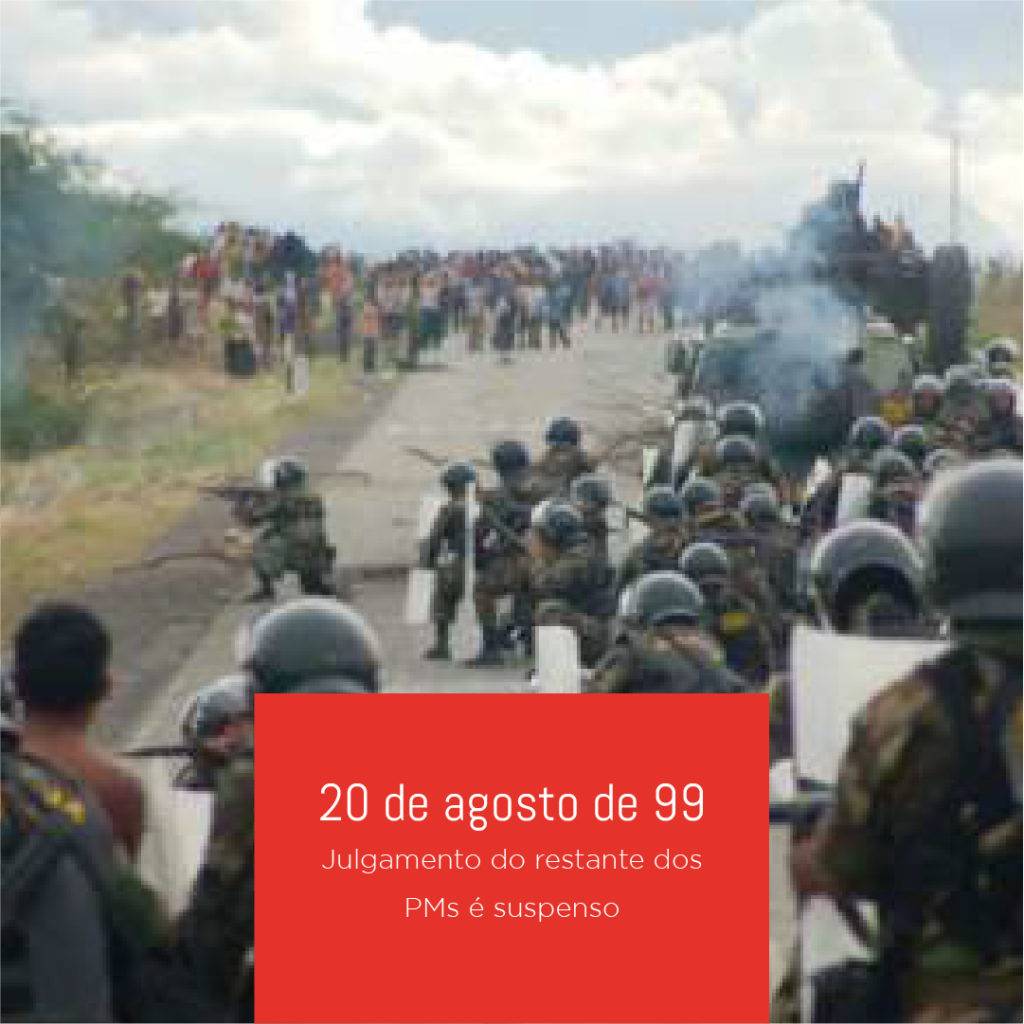

José Batista: O massacre é um caso clássico de impunidade no campo e revela a dificuldade do poder judiciário e dos órgãos de segurança pública de investigar corretamente e identificar todos os responsáveis pelos crimes. E claro, puni-los com julgamento justo. O que aconteceu nas apurações de responsabilidade do massacre, a gente percebe desde o início, que o resultado final não seria outro que não fosse a impunidade.

Tivemos muitas falhas no curso das investigações, como por exemplo: não houve perícia no local; tivemos 150 policiais envolvidos e as investigações deveriam fazer um esforço de identificar e individualizar os policiais que tiveram participação direta nas execuções; não existe pena coletiva, ela é individual. Da mesma forma que não foi uma ordem exclusiva do coronel Pantoja de ir para a curva do S, ele era parte de uma hierarquia, onde se encerra no governador do Estado. Se ele cumpriu uma ordem de superiores, deveria haver uma responsabilização dessa cadeia de comando. E isso não aconteceu.

Correio de Carajás: Quase 25 anos depois, não temos nenhum processo aberto?

José Batista: Não tem nenhum processo e nenhuma investigação em curso. Em tese, o crime já prescreveu, pois já se passaram mais de 21 anos. “Punições” só para os dois comandantes (José Maria de Oliveira e Mário Pantoja) que cumpriram pena em casa, sendo que este último faleceu ano passado.

METAMORFOSE: De posseiro a sem terra

Ex-gringo que chegou à região há mais de 40 anos conta como viu o termo “posseiro” dar lugar ao popular “sem terra” e transformar a realidade do campo

O “ex-gringo” como gosta de ser chamado, saiu da França em 1975 a convite da Diocese de Marabá, cidade que reside desde então. Ele é uma espécie de memória viva e lúcida do processo de ocupação da região sudeste do Pará.

Agrônomo, Emmanuel Wamberg ou “Manu”, como é carinhosamente conhecido, é um ativista missionário da Igreja Católica e trabalhou por muitos anos com colonos que chegavam à Transamazônica, atuando diretamente com agricultores na cidade de Palestina do Pará.

Em sua longa biografia, Manu coleciona 12 anos na CPT (Comissão Pastoral da Terra), 12 anos na Fundação Agrária Tocantins-Araguaia e desde o ano 2000 trabalha em uma cooperativa prestadora de serviço de assistência técnica aos assentamentos, em programas voltados para a agricultura familiar.

“Esses 15 primeiros anos que vivi na região, nunca tinha ouvido falar na palavra sem-terra. Só fui ouvir essa expressão na década de 90. Quando cheguei aqui havia muitos posseiros, que era um grupo de pessoas que se instalavam em uma terra e começavam a produzir. Eles tinham aquele pensamento ‘me esquece que estou no mato’”, recorda Wamberg.

Mas, ele compara que o movimento sem terra agia de forma completamente diferente. “Eles acampavam na beira da estrada com suas famílias e faziam muita publicidade, realizavam reuniões públicas, então, todo mundo sabia que iria acontecer esses encontros. Com o MST bem mais estruturado, muitos posseiros passaram a ser sem terra”.

Ao longo de todos esses anos, o ex-gringo explica que durante alguns conflitos de terra que presenciou na região, perdeu mais de 30 amigos que foram assassinados, entre agricultores, sindicalistas, padres e freiras.

17 de abril de 1996

Wamberg recorda que o acampamento foi feito na beira da estrada da Fazenda Macaxeira, com a promessa de receberem alimentos e medicamentos. Contudo, os dias se passaram e nada era negociado. Foi, então, que centenas de pessoas que estavam no local decidiram seguir em frente a pé.

“A ideia era sair em caminhada pela rodovia, com o intuito de chegar até Belém, a capital do Estado. Chegando na curva do S, no município de Eldorado do Carajás, o grupo que contava com mais de mil pessoas, resolveu ficar parado naquele ponto. Lembro que se falava na época, que eles aguardavam um caminhão de comida”, recorda.

No entanto, o que aconteceu naquele dia 17 de abril de 1996 foi algo completamente diferente. A Polícia Militar chegou ao local, com uma ordem, do então governador do Estado, Almir Gabriel, para que a estrada fosse desobstruída. “Se a ordem era essa, por que a PM chegou cercando dos dois lados as pessoas?”, questiona, ainda hoje, indignado.

“Quando eu soube do massacre logo fomos convocados para uma reunião na Sociedade de Direitos Humanos, em Marabá. E exatamente no momento da reunião, bem na nossa frente, passa o caminhão cheio de corpos, que estava indo para o IML, na Velha Marabá. Uma coisa absurda, corpos jogados – dois dias depois do massacre – um odor horrível exalava por onde o veículo passava”, relembra, afirmando que foi revoltante observar a situação e perceber que muita gente corria atrás do caminhão pelas ruas da cidade, para acompanhar aquela passagem macabra.

Para Wamberg, as autoridades nunca fizeram questão de esconder o escândalo do massacre de Eldorado. Por isso, além do número de mortos que somam 19 (ou 21) e mais de 70 sobreviventes – essa tragédia acabou virando no noticiário internacional.

Em 1995, um ano antes do massacre, sindicatos do estado do Pará começaram a fazer articulações e criaram as Fetagris (Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Pará) regionais, com o objetivo de estabelecer uma força do sindicato ainda maior em cada região.

Segundo ele, com a Fetagri regional instalada, o movimento sem terra acabou ganhando mais força e, após o massacre, aumentou ainda mais o poder da organização.

“Após o acontecido em Eldorado, tivemos um momento em que mais se criou assentamentos no Brasil, justamente por conta do massacre. Em 1997, foi realizado o primeiro grande acampamento, idealizado justamente para criar políticas agrícolas na nossa região, como assentamentos, luz para todos, créditos, entre outros benefícios”.

Impunidade

“Desses conflitos que geraram várias mortes, quem foi punido? Não vi ninguém na cadeia. O que eu vi foram muitos movimentos sociais sendo criminalizados. Quantos diretores de sindicatos e dirigentes que foram para cadeia? Quantos professores precisam ficar calados e não têm o direito de se manifestar? O maior problema disso tudo é a impunidade”, finaliza.

As 19 vítimas do massacre

Fale com o CorreioDoc

correiodoc.correiodecarajas.com.br.br

Publicado em 16 de abril de 2021.

Expediente

Ulisses Pompeu

Editor

Ana Mangas

Repórter

Juliano Corrêa

Repórter

Dihon Albert

Web Designer

Rui Leandro

Editor de Vídeo

Evangelista Rocha

Fotógrafo